近況報告

玄 相昊

1)職場を転々と、知識は浅く広く

1)職場を転々と、知識は浅く広く

自分のやりたい研究をするために大学院と職場を転々としてきました。積極的に移ったと言えば聞こえは良いですが、実際は研究環境が急に悪くなったり、任期が不安定であったり、そういう理由でやむを得ず移らざるを得なかったからです。なんだかんだ言っても、コネが幅を利かし、人材の流動がほとんどないこの国のアカデミアにおいては、同じ場所にずっと留まって手放しで入ってくるリソースを費やして研究をし続けている研究者をとてもうらやましく思います。扱っている研究テーマによるのでしょう。医学のように社会的なニーズが高い研究が優遇されることは当然のことですし、若者が研究者を目指したときからそのようなテーマが与えられ、その後も自らの欲求として長期間継続できているケースは教育の成功と言えると思います。

ところで、場所が変われば組織も変わり文化も異なります。経験談として、即戦力が期待されているプロにとって何が大事かと問われれば、共通言語(専門知識)についての「知ったかぶり」と答えます。これが結構大変です。恥をかかないように裏で必死に勉強しないわけにはいかないからです。とにかく尻についた火を消すように仕事する日々が続きました。このようないい加減な方法で私の専門知識や言語の幅は広がったと思います。また、新しい旅立ちへのワクワク感を何度も味わいましたし、日本国内であるにせよ、研究活動に必要なネットワークを確実に広げることができました。

2010年にロボットの開発を多くの学生と一緒にやりたいと思い、思い切って研究所から大学に移りましたが、期待に反して研究成果は一気に減ってしまいました。なにしろ相手はど素人の学生です。自分の考えの甘さを痛感しました。何も無いところから研究の最前線に果たして舞い戻ってこれるのかという不安と戦いの日々が続きました。しかし、その戦いを乗り越えるための武器は結局、浅くて広い専門知識と、各地を転々として築いてきたネットワークに他なりませんでした。今、当初想定していたものとは異なる出口がぼんやりと見えつつあります。

若い研究者がポストを求めて転職するのは普通のことだと思いますし、気苦労も絶えないと思いますが、ここで自分の経験則として言いたいことは、転職の判断条件はそこで本当に「自分のやりたい研究を主体的に継続できるかどうか」に尽きる、ということです。

2)ごく普通の大学生とともに

立命館大学はいわずと知れた関西のマンモス私立大学です。そこに居るのはちょうど真中あたりの偏差値で入学してきた普通の大学生です。本学で雇われている教員に課せられた役割は、一義的には、この普通の学生達を「無事に」社会に送り出すことです。その役目をくれぐれも忘れず、教育のみならず受験生にとって魅力的な活動をよろしく頑張ってください、研究費もガッポリ稼いでください、と要求される場所です。マンモス私大だけあって、教員一人あたりに対する学生数が多いです。学生が数万人ともなると管理部門も否応なく巨大化し、それに伴って教員にかかる業務負担も多くなります。

私の研究室は現在10名の学部生と15名の院生が在籍しています。学生のほとんどが大学院に進学して一流メーカーに就職しています。大型のロボットを独自に開発するため、技術的ハードルは高いのですが、見た目が派手なせいか、学生には人気は高いようです。しかし、ドクターを目指して研究を継続する学生が居らず、3年でメンバー総入れ替えの中では一流雑誌に学術論文を投稿することはほとんど至難の業です。

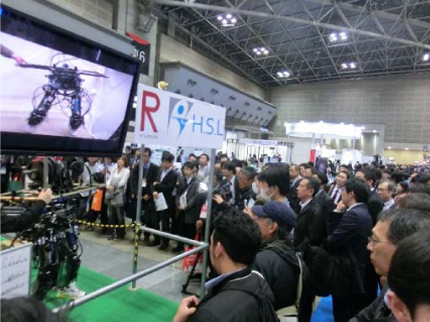

2013年からは研究室オリジナルロボットを国際ロボット展に出展しています。会場で5日間ロボットを動かしてみせるライブデモです。ロボット研究は金がないと何もできないのですが、国からの予算はほとんど獲得できておらず、多くのスポンサーの協力を得ながら、金と物と時間をコツコツと節約しながら開発を進めてきました。展示ブースも学生の手作りです。展示会の結果ですが、それこそ連日満員御礼で、休む暇も無くひっきりなしに大勢の見物客が訪れます。その多くはメーカーのエンジニアです。なけなしの予算で米国Googleと同等の大型の油圧ロボットを動かして見せるのですから、おそらく日本で最もコストパフォーマンスが良いロボット研究をしているのではないかと思うくらいです。喜んでいいのかどうかは別問題ですが。

学生は大変です。なにしろ、ほんの少し研究を体験しただけの彼らが、いきなりプロの聴集の中に放り出され、実演したりマイクで説明をさせられたりするのです。失敗したり、全く的外れな返事をしていることもありますが、恥をかくのも学生のうち、ということで助け舟は出しません。そうすると学生は、奮起して努力し始めるか、自信を失うか、開き直るか、全く自覚ないままニコニコしているか、4つのパターンが分かれます。こればかりは個人の資質であって、他人がどうこうできるものではありません。数年前にある生意気な学生が居ました。彼は私から聞いて理解できないセンテンスをその場ではスマートに「知ったかぶり」をしては、しかし翌日には確実にフォローしてきました。成績は決して良くない彼が、常に周囲に自分の意見をぶつけて背伸びしながら、急速に知識を拡大していったのです。これを学びの受容力といいますか、潜在力を持った学生がごくたまに居るのです。案の定、育ちが良い彼でした。こういうのを文化的格差と呼ぶらしいです。超大手メーカーに一発採用された彼が、はたしてそこで満足するかどうか、将来の再会が楽しみです。

3)テコンドーとの再会

悶々としていたある日、突然思い立って、精神修練と若返り(笑)のため、大学のときに中断したITFテコンドーをまた始めることにしました。4年間ほぼ毎週欠かさずITF京都本部道場に通い続け、ついに昇段審査を迎えるに至りました。練習の時間を確保するために失ったものよりも、得られたことのほうが10倍多かったと思っています。

それはもちろん精神面や肉体面の発展や仲間との出会いなのですが、それに加え、自分の専門につながる技術面でも多くのことを学びました。大学でのテコンドー部の仲間達は既に師範として協会の幹部として活躍しています。テコンドーの難しい蹴りやバランスを習得するために、ストイックに練習しなくてはなりません。彼らの身体の使い方は尋常ではありません。もともと私は機械よりも生物や人体に興味があったので、素早く、力強く、バランスの取れたひとつひとつの動きと身体のプロポーションにすっかり取り付かれてしまいました。

それはもちろん精神面や肉体面の発展や仲間との出会いなのですが、それに加え、自分の専門につながる技術面でも多くのことを学びました。大学でのテコンドー部の仲間達は既に師範として協会の幹部として活躍しています。テコンドーの難しい蹴りやバランスを習得するために、ストイックに練習しなくてはなりません。彼らの身体の使い方は尋常ではありません。もともと私は機械よりも生物や人体に興味があったので、素早く、力強く、バランスの取れたひとつひとつの動きと身体のプロポーションにすっかり取り付かれてしまいました。

職業柄、興味は当然のように、「人間は技をどのように獲得しているのか?」ということになります。言い換えれば、「どうすれば自分の作ったロボットで高度な技を実現できるか?」という問いです。学術的には古い問題なのですが、それを解くために、誰もやったことがない、おもしろくて価値あるコラボレーションが実現できないか、模索しています。自分なりのオリジナルな学問の地平を切り開けるかどうか、研究者人生として最後の10年をかけたいと思います。

自己紹介、コメント

名前:玄相昊(ヒョンサンホ)

専門:ロボット工学

学位:2002年東京工業大学 博士(工学)

職歴:2002年東北大学助手、2005年ATR脳情報研究所研究員を経て、2010年から立命館大学理工学部准教授

コメント:

制御理論と油圧技術を使ったヒューマノイドロボットや実用ロボットの研究をしています。実際の仕事の内訳はロボット開発を通じた教育が1/2、研究が1/4、その他業務が1/4といったところでしょうか。

貴振興会には東京工業大学の博士課程でお世話になりました。学問への孤独な道を戦う上で、毎月いただける奨学金は大変な鼓舞となりました。この度は近況報告をもちましてひとまずのお礼に替えさせていただきます。

「科学と未来」第17号に掲載